米国は「2026年までに年間6万件の移植を」をイニシアティブにしており、確かに献腎移植は増えているが生体腎移植は増えていない。とはいえ、生体腎移植を増やす工夫も行われている。大きくは①リスク評価、②免疫学的評価、③金銭面に分けられる。

①のリスク評価については、よりリベラルに生体腎ドナーを認めるようになった。ランドマークスタディは2016年に発表された、複数のESKDリスク因子を総合的に評価するツールを実証したものだ(NEJM 2016 374 411)。

それにより、たとえば「30歳のアフリカ系女性で蛋白尿はないが血圧が140mmHgあり降圧薬を内服している非喫煙者」のドナー候補は、ドナーをしない場合の生涯ESKDリスクが1.9%、などと算定できるようになった。

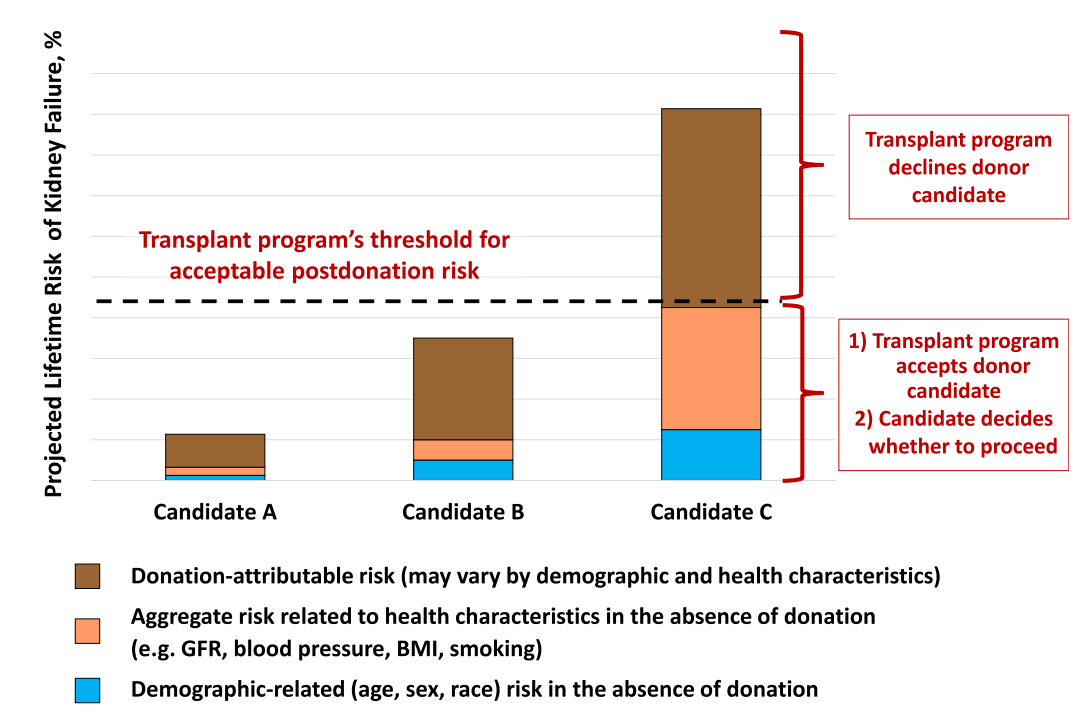

そのうえで、ドナーになった場合にそのリスクがどれくらい増えるかを加味して、総リスクが(たとえば)5%未満ならドナーを認めましょう、といった枠組みが2017年のKDIGOガイドライン(Transplantation 2017 101 S7-S105)に採用された。

|

| (出典はTransplantation 2017 101 1783) |

もっとも、移植によるESKDリスクは個別化されておらず、より厳しい基準の生体腎ドナーについて調べたスタディしかないため(15年で0.27%とされる)、上図はいまだ架空の概念である。しかし、今後ドナーの移植によるESKDリスクがより正確かつ個別に予測できるようになれば、認定する際の大きな助けになるだろう。

②と③については以前にも触れたが、皆が生体腎を望む裏で、唯一かつ最も負担を強いられるの生体腎ドナーである、という主張が昨年Kidney360に発表された(Kidney360 2023 4 987)。前述のNKR(national kidney registry)のほか、国の支援機関であるNLDAC(National Living Donor Assisstance Center)もある。

しかし、金銭・雇用面の負担や保険の差別などから生体ドナーを守ろうというLiving Donor Protection Actが共和党・民主党両方の議員達から提案されているものの、10年以上たった今なお採択には至っていない。

それにしても、生体ドナー支援センターなどと聞くと、どうしてもKazuo Ishiguroの”Never let me go”を思い出してしまう。生体ドナーがリスクフリーなわけではないので、異種移植に期待がかかる。筆者が引退するまでに実現するだろうか、とふと思う。